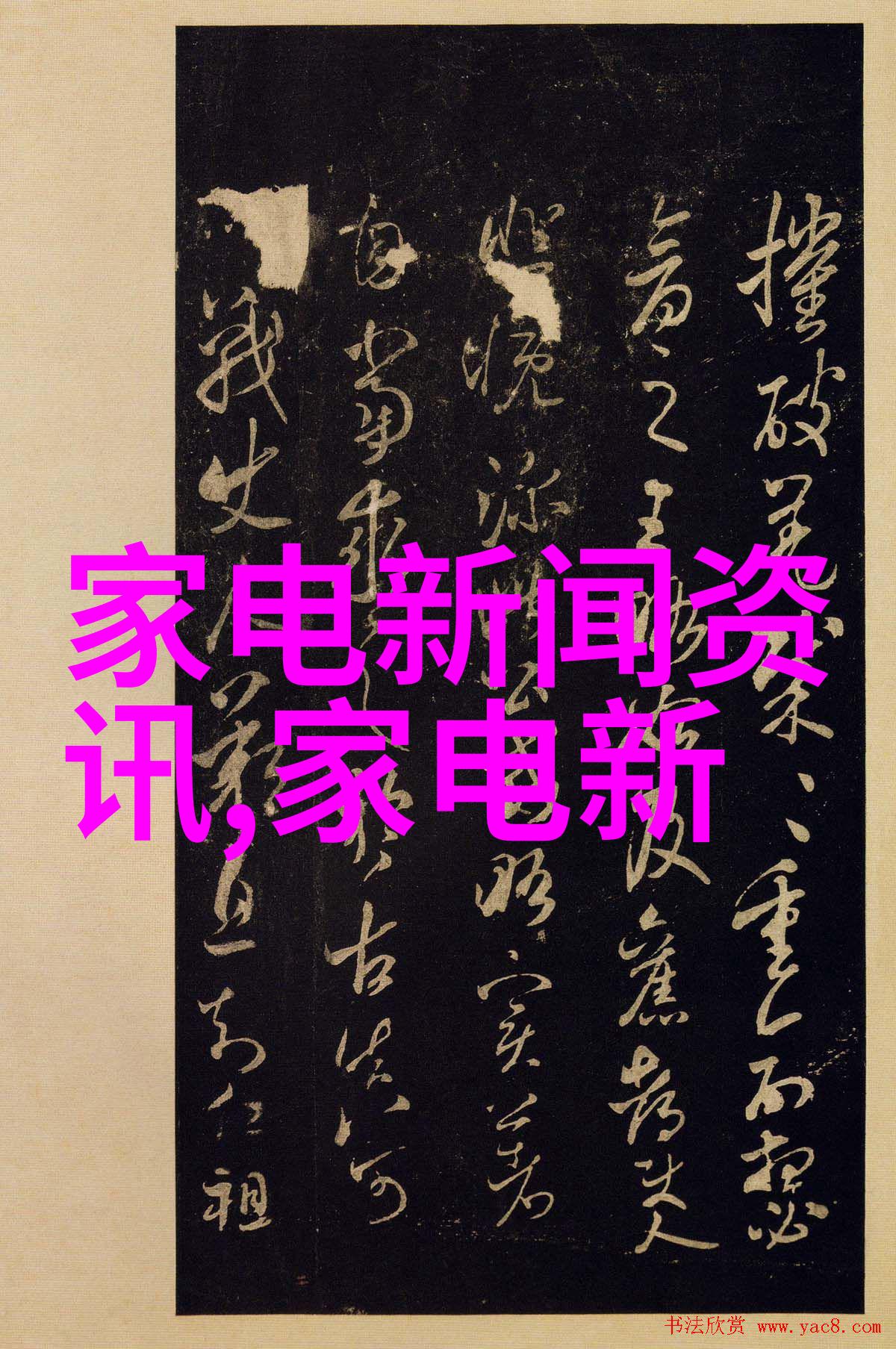

长恨歌中的白居易:诗意与历史的交响

在中国古典文学中,诗人白居易的《长恨歌》是他最为著名的一篇作品。它以其深沉的情感和丰富的想象力,讲述了唐明皇与杨贵妃之间悲剧般的爱情故事,这不仅展现了白居易对爱情和美好生活的向往,也反映了当时社会政治背景下的矛盾冲突。

首先,我们来看看《长恨歌》的结构。全诗共分为四段,每段都有着清晰的情节发展。在第一段,白居易通过描写夜空下帝王游宴的情景,传达出一种豪放自如的心境。而到了第二段,他开始细致地描述杨贵妃,以此抒发对她之美丽与才华的赞赏,并透露出帝王对于她的深刻感情。

第三段则转折至悲剧性的高潮部分——杨贵妃之死。这一部分充满了哀愁和痛苦,是整个《长恨歌》的核心。白居易借助于这一事件,将个人情感融入到宏大的历史背景中,使得这首诗既有强烈的人文关怀,又不失审视历史、批判权力的深度意义。

最后,在第四段中,诗人通过回忆往昔岁月,用自身经历来点缀这场悲剧,让读者仿佛置身其中,从而体会到那份难以忘怀的人生味道。这样的叙事手法,不仅增强了作品的情感表达,更使得《长恨歌》成为了一部具有极大影响力的史诗级别作品。

然而,《长恨歌》并非单纯是关于个人情感或宫廷斗争,它更是一面镜子照射给我们那个时代,同时也是一个警示,对后世产生了深远影响。在不同的时间里,有许多人将自己所处时代的情况投射进去,以此来思考自己的位置以及未来走向。

例如,在清朝末年,一位叫做吴敬梓的小说家创作了一部名为《燕子寄语》的小说,其中就引用过一些来自《长恨歌》的句子。他用这些句子作为引言,与自己的故事相互呼应,从而探讨当时社会上的种种问题,如官员腐败、民众疾苦等问题。这就是如何将古代文学作品活化、赋予新的生命力,以及如何让它们服务于当前社会议题的一例。

再比如,当今我们可以从这个角度看待“文化自信”,即利用我们的传统文化资源,为现代社会提供新的思想指导和行动指南。在处理复杂的问题时,比如环境保护、公平正义等,我们可以寻找类似“长恨歌”的智慧,即在保持传统美学同时也能够触及当代人的内心世界,从而促进人们共同努力改善现实状况。

总结来说,《长恨歌》是一个多维度存在的文学杰作,它不仅仅是一篇关于过去事物的大型史诗,更是一个永恒的话题源泉,可以根据不同时代被重新解读并应用。而在其中,“白居易”这个名字,则成为了我们追求艺术创新与精神传承的一个重要符号。