国产芯片:中国的科技自主之路

一、引言

在全球化的大潮中,信息技术和半导体产业的发展已经成为推动经济增长和提升国家竞争力的关键。随着5G、人工智能、大数据等新兴技术的快速发展,全球范围内对高性能计算能力和数据处理速度的需求不断增加,而这些都离不开先进的芯片技术。因此,在国际市场上能否生产自己需要的芯片成为了一个国家科技实力与自主创新能力的一个重要标志。

二、中国现在可以自己生产芯片吗?

截至目前,中国虽然在半导体制造领域取得了显著进步,但是否能够完全独立于外部供应链之外,这是一个复杂而多面的问题。从根本上来说,中国已经开始向前迈出了一大步,其国内的一些企业如中芯国际等已经成功研发并投入使用了自己的制程技术。但是,由于此类核心技术涉及到大量资金投资以及长期研究开发,这一过程对于任何国家而言都是艰巨且缓慢的。

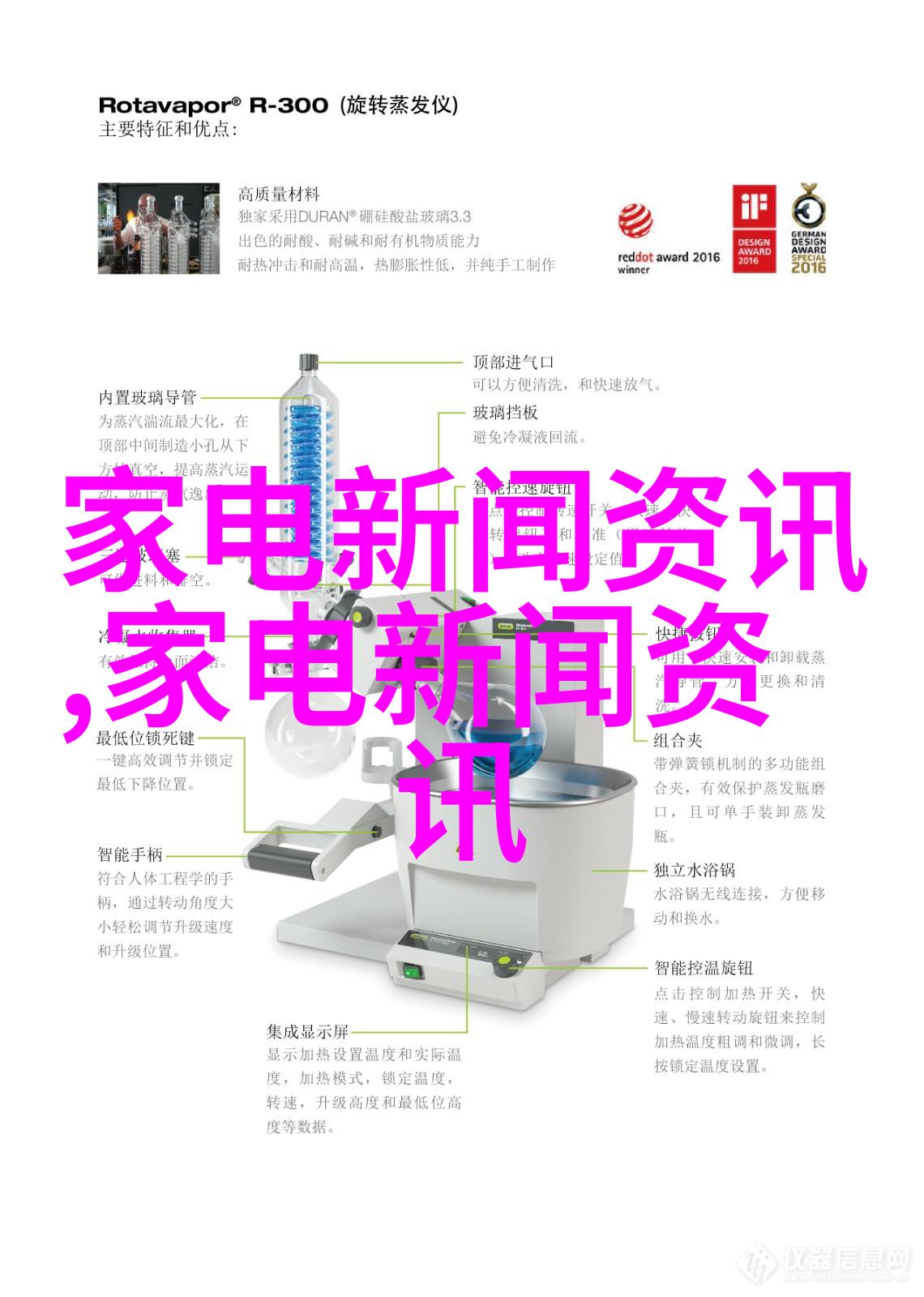

三、高端晶圆厂建设与挑战

要实现国产芯片这一目标,不仅仅需要研发先进制程,还需要建立相应规模以上级别的晶圆厂来进行批量生产。这项任务既耗时又成本高昂。在建设方面,除了资金支持外,还包括土地准备、环境保护、设备采购以及人才培养等多方面因素。而且,由于现阶段我国在某些关键材料和器件上的依赖程度较高,比如氢气纯化设备、高纯度硅原料等,这就为国产晶圆厂构建带来了额外压力。

四、本土设计与应用生态

除了制造业以外,本地设计公司也是推动国产芯片发展不可或缺的一环。然而,从市场反馈来看,我国本土设计力量仍然不足以满足国内需求,一部分关键模块还是依赖于海外提供。此外,对于应用层面,如汽车电子、新能源汽车等领域,也存在较大的空间,因为这些行业对特定型号微控制单元(MCU)有很高要求,而目前本土MCU产品还未能完全满足市场需求。

五、日本韩国经验借鉴

日本和韩国作为全球领先的地产子两大强手,他们通过长期积累得到了今天的地位。在过去几十年里,他们不仅投入巨资建造了世界级的大型晶圆厂,而且也形成了完整的人才教育体系,并通过政策扶持激励企业研发创新。我们可以从他们成功经验中吸取教训,为我国进一步加速这条道路提供参考。

六、中美关系背景下的双向博弈

近年来中美之间在贸易战、高科技竞争、新冷战热点下,“去美国化”成为很多国家尤其是亚洲一些国家追求自主可控性的一个趋势。而“去美国化”意味着减少对美国商品服务特别是半导体产品的依赖,同时寻求替代品,从而降低经济安全风险。这无疑给予了中国乃至整个亚洲地区更多参与到全球半导体供应链中的机会,但同时也加剧了国际政治经济紧张局势,使得每一步棋都充满变数。

七、展望未来:持续攻坚与深耕细作

总结一下,我们可以看到尽管当前情况复杂多变,但是基于自身实际条件,以及积极利用各种机遇,加强基础设施建设,加大科研投入,加快产业升级转型,是实现“国产芯片”的必要途径。此消彼长,只有不断探索创新,不断适应变化,最终才能真正掌握属于自己的命运所需的心脏——即那些精密小巧却蕴含无限可能的小小晶体——也就是我们所说的“芯片”。